一张股票背后的商业故事——1922年中国银行有限公司商股股票鉴赏

发布时间:2019-05-17 10:00:00 作者: 来源:中国保险报网

□林振荣

2017年盛夏,在上海建国宾馆举行的阳明拍卖公司夏季“故纸繁华·中国老股票与债券”专场拍卖中,一张1922年由中国银行有限公司签发的商股股票(图1),引起来自海内外众多金融收藏家的高度关注,经过十几轮角逐,最后以40万的高价落锤,加上佣金,成交价超逾46万(注1)。

图1:中国银行有限公司商股壹股股票。

这是中国银行商股股票的首度公开披露,此前未见谱录图载,堪称中国金融史股票文献之顶级珍品。该股票票幅29.5×27.5厘米,正面由抽象几何形组合纹饰围成边框,紫色主调显得富丽优雅,上端居中卷草纹嘉禾纹围拢的隶书“中国银行股份有限公司股票”和“中”logo图标十分醒目,四角嵌入“中”“国”“银”“行”楷书标志,居中“壹股”隶书大字,图案元素与设计风格迥异于其他种类的中国银行股票(图2)。从票面信息可知,承购股东为“清记”,附入壹股计大洋壹百圆整,编号“津字第壹佰伍拾叁号”(右边空白处盖印注明:原发润字陆佰肆拾壹号,过户更名,民国十二年十一月二日换发此号),由总裁金还、副总裁张嘉璈签名,签发于“中华民国十一年二月六日”。左上角贴销“中华民国长城图贰分税票”两枚,骑缝加盖“中国银行”朱印,以示郑重,最下端有“财政部印刷局制”的小字标注。票背印“章程摘要”,另设“股东买卖让受股票表”,并有简略的“过户记录”,由卖主苑士清买主刘世骙双方及银行经理人签章,只是有些迷茫的是,“一九六一年七月二十日,经本行核准过入刘世骙户”,难道公私合营之后的六十年代初还允许股票转让?

图2:中国銀行袁世凱戎装像老股票。

这项商股文献的可贵之处,表现在除遵章“理合填给股票壹纸”外,还“附给息折壹扣,收执作据,凭此支取正息红利”,该配套息折(图3),注明“商股照每年七厘正息”等内容,栏目里填写清楚从“十一年份正息付讫”至“三十六年津行付讫”共27次领息记录,呈现出较为完整的投资获利过程。

图3:中国银行有限公司商股壹股股票息折。

查阅有关文献得知,签署股票的总裁金还(1856—1930年),字仍珠、仁铸,籍贯江阴,办事干练,善于理财。1905年在东三省盛京将军赵尔巽麾下主管钱粮,与叶揆初(景葵)同为赵的左膀右臂,匡扶赵尔巽运筹擘划,在东三省推行新政,“剔除积弊,未及两年,所入骤增”,金叶俩人赢得“金枝玉叶”之美誉,后来双双成为早期中国银行业界的帅才(叶曾任大清银行监督,1915年成为浙江兴业银行董事长)。1917年7月,梁启超出任财政总长,擢升金还为次长。1922年5月,经叶揆初、蒋抑卮等人的力荐,金在中国银行第二届股东会上当选为董事,至1923年10月,中国银行董事会推举67岁的金还接替离职的王克敏出任总裁一职,一直干到了72岁——1928年10月中国银行改组为止。在执掌中行期间,金总裁与张嘉璈的合作较为融洽,一度形成了金主外,负责联络各方协调关系,张副总裁主内,负责业务活动的绝配领导格局,确保了动荡时局下中国银行业务经营的稳定及发展。

图4:中国银行副总裁张嘉璈。

签署股票的副总裁张嘉璈(图4,1889-1979年),字公权,江苏嘉定(今属上海)人,留学于日本东京庆应大学,主修财政经济,敏而好学,金融学养深厚,1909年回国任邮传部路政司司员,负责编辑《交通官报》。由于厌恶官场习气,1914年即弃官就商,返沪出任中行沪行副经理,1917年被提升为总行副总裁,对中行保守的管理制度进行改革,采用西式簿记,强化优质服务,严格人事管理,擢升新式人才等,为完善新式银行制度创出了新路。1928年至1935年担任中行总裁,业绩卓著。之后,历任国民政府铁道部长、交通部长、中央银行总裁、中央信托局理事长等职,是民国时期著名的银行家、实业家。

商股,迥别于官股。晚清及民国初年官商共营的股份公司中,由私人投资的股份称商股。其实珍视和推重这张商股,不仅仅因为其传世的稀罕性,还因为商股股票折射出中国证券管理制度下官商股权动态变化的丰富内涵,背后的利益博弈故事更耐人寻味。

中国银行溯源,乱世中艰难起步

中国银行的前身可溯至1905年9月成立的户部银行(1908年更名大清银行),实属中国近代史上第一家中央银行,也是目前中国唯一没有中断过经营的百年金融机构。

1911年武昌起义后,大清银行各埠机构被查封停业,沪行因在英美租界和库存充足尚能维持,1912年1月24日,由上海商股股东自发组建的商股联合会呈文,申请批准改组为“新政府之中央银行”,“其原有之(大清银行)官股五百万两,即行消灭,备抵此次战事地点各行所受损失及一切滥帐”,私人“股东等原有之大清银行股份五百万两,仍承认为中国银行股份……另再加招商股五百万两”。这是一个由官股单方承担损失、改组为商办的方案。财政总长陈锦涛批复“着即准行”,并在呈临时大总统孙中山文中建议:以大清银行组织中国银行,一可使不费手费,便可建完全巩固之中央银行;二是承认原有商股,可保其信用,以利将来(注2)。呈文经孙中山批准,财政部委任吴鼎昌、薛颂瀛为正副监督,于1912年1月28日在上海汉口路三号(图5,原大清银行旧址),改组为中国银行(注3),实际履行了中央银行职责,协助政府整理和发行军需公债,发行货币与兑换券,行使代理国库职能。

图5:1912年2月5日,中国银行在上海市汉口路3号成立并对外营业。

4月,南北统一,中央政府北迁,遂在北京设立中国银行筹备处。原大清银行商股500万两,连同商存676万两,均由中国银行换给存单,年息五厘,商股分4年摊还,商欠3年内清还,此项垫付之款再由政府陆续拨还。7月,财政部拨到第一批官股50万元。8月1日在北京前门西交民巷新组中国银行总行。上海中国银行改定为分行(简称沪行),宋汉章被任命为沪行经理。1913年4月公布《中国银行则例》,确认官商合办股份有限公司性质,额定资本6000万元,由政府先行认垫一半,“余由人民认购”,“俟股份招齐,即行发还”。

中行虽沿袭了大清银行的衣钵,具有知名度,但在全国的声名鹊起,却源于宋汉章与张嘉璈联合导演的一幕精彩“商战剧”——1916年在金融风潮中的上海抗命拒绝“停兑令”。

顺应时势民心,中国银行抗命实现逆袭

北洋时期实乃近代史多事之秋,内忧外患,军阀连年混战,经济凋敝。地方督军拥兵自重,尾大不掉,拒绝向政府纳税,而袁世凯为了对付南方革命军,拼命扩军备战,军耗甚巨,国库如洗,旧债无法按时还本付息,亦即不能举借新债,转而图谋增收苛捐杂税度日,民怨鼎沸,“破落户的财政”捉襟见肘。总统府秘书长梁士贻想出个馊主意——将中国、交通两家银行统管起来发行更多的钞票,在袁大总统想来,银行就是钱袋子,掌控银行应该不会差钱,开动机器不停印就是,“当时政府缓急均赖中国银行随时设法补助”,于是,中交两家银行为应付各级政府不知餍足的资金需求,不得不无休止地增印不兑现纸币。其中,中行1913年发行钞票只有502万元,1915年猛增至3844万元;交行发行钞票更多,1914年为893万元,1915年增到3729万元。为政府财政的垫款,中行达1000多万,交行竟达4000万元之巨。这种滥发挪用,竭泽而渔的做法必然引发银行资信动摇。屋漏偏逢连阴雨,北京、天津相继爆发挤兑风潮。消息传开,立马引起全国储户恐慌,人们纷纷前往银行兑银。眼瞅着银根吃紧,库存枯竭,国务院遂于1916年5月12日颁令:“自即日起,所有中、交两行已发纸币及应付款项,暂时一律不准兑现付现。……各省地方均不准私自违令兑现、付现,并严行弹压,禁止滋扰……”。

时任中国银行沪行经副理的宋汉章和张嘉璈,闻讯震惊,一致认为,银行停兑不是闹着玩的,如遵令停兑将后患无穷。不仅作为国家主要银行的中交两行无法维持运营,走向覆亡,我国银行业亦“将从此信用扫地,永无恢复之望,而中国整个金融组织亦将无由脱离外商银行之桎梏”,永远寄人篱下。行长的任命书就攥在总统府手中,不执行上令就意味着行长位子不保,但宋张二人视银行信用与职业操守如生命,看得比乌纱帽及个人荣辱更金贵,遂决意抗命拒令,试图通过维持兑付,祈能险招渡劫。

胆识勇气不等于不计后果的盲目蛮干——宋汉章名鲁,然诺重信守章,却并不冲动鲁莽,张嘉璈字公权,实不虚假傲娇媚上,十分看重公众权益,两人名如其人,素以行事审慎不畏强权而享誉金融界。他俩清醒知道单凭个人之力实难抗令成功,必须“藉股东作后盾”,于是求得中行商股股东联合会张謇会长、叶揆初副会长及钱新之秘书长做强大后援,利用其人脉关系呼吁争取,得到了中行商股股东们的赞成响应。而且他们对沪行维持兑付的现实能力作了测算:其时中行全行准备金的半数存放上海,合占已发中行兑换券与活期存款数额的六成以上,足敷数日兑现付存之需(注4),所缺部分也可由行产抵押变现。因此他们毅然决然,以“宁可戮其身,不忍苟且从命”之决心,拒绝执行“停兑令”,并做好了化解最坏结果出现的应对预案。

1916年5月12日,是颁布停兑令之日。由于商民对无法兑付的恐慌,深恐现钞变废纸,蜂拥而至。外间谣传汇丰银行已拒收中行钞券,故中行机构的门前拥挤不堪。张嘉璈“晨八时由私寓赴行办公,行至距离行址(尚有)三条马路时,即见人已挤满。勉强挤到行门口,则挤兑者何止两千人,争先恐后,撞门攀窗,几于不顾生死。乃手中所持者不过一元或五元钞票数张,或二、三百元存单一纸”(注5)。是日中午,上海道尹会同商会、中交两行要员、军警官厅集议对策。中行沪行事前已做擘划准备,表示将照常营业,并请上海总商会知会各业维持兑现。与之相反,交行上海分行因事前没有充分的准备,无法维持营业,于次日登报公告遵令暂时停兑。

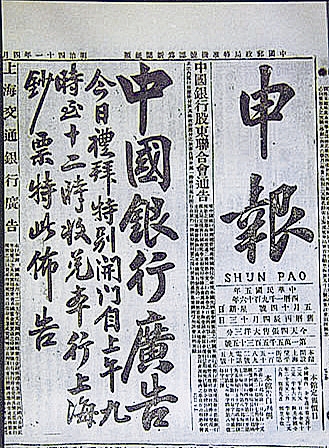

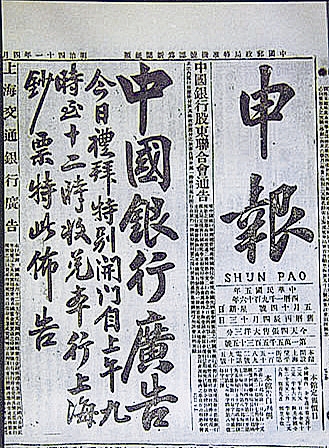

中行沪行5月13日“开兑沪行钞票”(注6)。适逢星期六,向例银行只营业半天,下午理账。为稳定人心,使金融形势不致恶化,沪行主动承担责任,充分利用舆情,提前登报公告,宣示诚意及决心,将营业时间延长至下午3时(注7),让蜂拥前来兑现者顺利兑银,减少忙乱。中行商股股东联合会也登报公示,中行沪行所有资产负债账目移交英国律师古柏和日本律师村上,由其代为保管准备金,然后再具函全权委托宋汉章、张嘉璈主持营业,沪行钞票随时兑现。第三天为星期日,银行原本停业休息,沪行特意登报公布“今日礼拜,特别开门,自上午9时至12时,收兑本行上海钞票,特此布告”(图6,注8),其言行足以稳定民心。

图6:中国银行1916年5月13日刊登在上海《申报》的照常兑付钞票的广告。

为防范总统府恼羞成怒罢免宋张职权,遂“怂恿”好友先起诉自己——由江浙财团李铭(浙江地方实业银行总裁)、蒋抑卮(常务董事)、陈光甫(上海商业储蓄银行总裁)上演苦肉计:分别代表中国银行股东、存户及持券人,各请律师向法庭起诉,控告中行沪行经副理有损害彼等权益行为,请求法庭受理。这样做的意图在于:诉讼未终结之前,涉讼经副理不得擅离职守,北京当局不能撤换。

经过两天的挤兑,沪行的银洋准备已消耗了大半,委请钱庄及外商银行襄助代兑的,也兑出不少,但抢兑人数已明显减少。16日风潮似已渐平,17与18两日,赴行兑现者益形寥落,中行沪钞在市面上行用已无折扣(注9)。

在挤兑期间,中国银行沪行13日兑付57万元;14与15两日共兑出70万元;16日情形稍缓,兑出27万元;17日情形愈缓,仅兑出13万元。各银行收进中行沪钞,也都随即用出,不复持往兑现,市面流通情形已与风潮前无异。挤兑数日,中国银行沪行合计兑付银元160余万元,同时商存款项亦被提取了数百万元(注10)。商股联合会还利用舆论揭露停兑令祸害天下,宣传此次院令“无异宣告政府破产,银行倒闭,直接间接宰割天下同胞”。民情舆论都站在商股一边,对中国银行沪行的举措称赞不已,谓“然非资本雄厚兼有胆识者,何能若是!此后持有上海中国银行钞票者,均可少安毋躁矣”(注11)。

中国银行内部,率先支持响应上海抗令的是南京分行。其时南京的其他银行均遭挤兑,岌岌可危。5月13日南京官商密室会议议定中行江苏地名券照常开兑,且定期活期存款每周限取300元,为防本省现银被抽空,禁运现洋出境,其分行及所属的苏、锡、常等支行照办。随之,中行在长江中下游一带的机构,如皖、浙、湘等省分行,汉口、九江、南昌分支行纷纷仿行,维持兑现,东南各省金融因而未受太多牵累。东三省中行机构迫于日俄势力胁迫,亦未遵令。中行广州地名钞在事前已遭挤兑,无奈停兑。因而,真正遵令停兑的只有京、津、热河、山东(烟台除外)、绥远及广东的中行机构。

总体而言,在停兑令引爆的金融风潮中,沪行宋张二君,凭借超凡的胆识和谋略,夙夜在公,运筹帷幄,带头抗令,引领示范,居功甚伟,最终成功地化解了挤兑危机。其举重若轻,灵活应对,借以保全银行信誉及商民利益的做法,彰显昂扬激情为民请命的壮士情怀,可歌可泣,昭示出“声誉高于生命,诚信重于泰山”的银行存亡之道,不仅稳定了江南金融秩序,也对中国银行未来发展之路产生了深远影响,其成功堪为后来金融人引以为鉴。

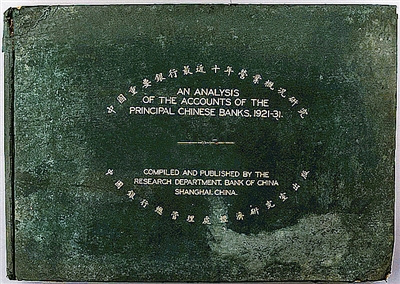

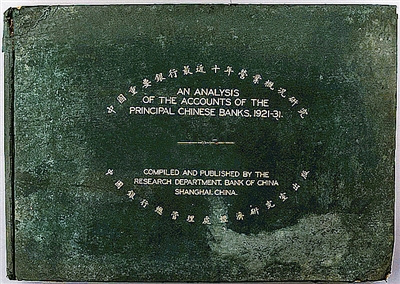

从实践结果来看,抗令“不停兑”让中行有了意外的惊喜,绝处逢生,因祸得福:中国银行信誉未降反升,业务水平诸项指标除1916当年有所回落外,自1917年始逐步恢复,到1920年时发行总额及存款总额均超过停兑令前的水平(图7)。反观交通银行,原本与中国银行并驾齐驱难分高下,因忠实履行了停兑令转而走下坡路,不几年市场份额就滑落到只及中国银行的一半还弱。

图7:中国银行总管理处经济研究室出版 《中国重要银行最近十年营业概况研究》。

商股股票背后的人物故事:共纾劫难渡时艰

中国银行作为国家银行,从事商业化经营,既需要仰赖政府的庇佑觅得发展机遇,又不能跟政治斗争有过多牵涉,否则反受其祸,其中的尺寸拿捏,非高人不能到位。

金还“年事稍长,作风稳健”,仕途得意,熟稔官场游戏规则,积累了应付各种场面的丰富经验,莅任总裁后,一方面不论谁执掌政府权柄,他都费心疏通,努力维系良好关系不违逆;另一方面抱定宁牺牲个人不牺牲银行利益的原则,为应付军阀之强势借款,决定将发行准备集中于通商大埠,只因为通商大埠为中外视线关注,舆论反响较大,军阀们在勒索时不能不心有顾忌。在中行内部,他有自知之明,知道缺少根基,遂放心重用张嘉璈,努力与行内职员融洽情感,不擅权,不以势压人,所以各方对他也能容忍。从1912年初到1916年底,5年间中国银行的总裁、副总裁走马灯似地换了12人,最短的4个月,最长的不过1年,而金总裁在位超过五年,是最长的一位。

统计数据表明,在金还总裁任期内,中行采取了张弛得宜、无为而治政策,中行的各种则例章程,一应措施,率由旧章,不轻易更动,在业务上不侈言拓展突破,不指望改革激进,只愿稳步前行。诟病金还的人说他因循守旧,毫无作为,其实韬光养晦恰恰是军阀混战、政局不稳之社会环境下的明哲保身之举,政出多门,朝令夕改,实属金融业之大忌,金还巧于周旋,应付各路军阀的勒索与强迫借款,忍辱负重,如履薄冰,如临深渊,使中行在艰难时世,营业额与资产总额均呈稳步上升态势,虽在1927年因南北方分裂对抗、战事升级的境况下出现了亏损,但总体而言,中国银行业务循序渐进、稳中有升,仍维持了国内银行业龙头老大地位。

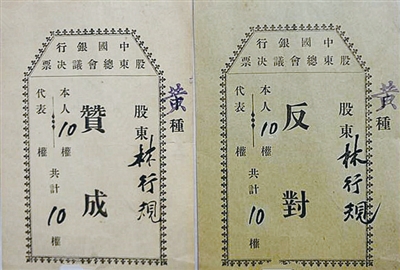

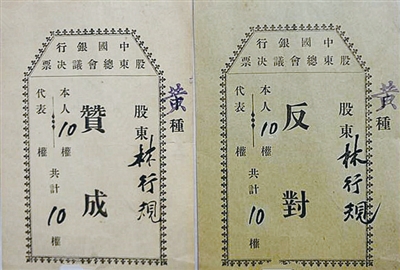

1924年,在选举中行第三届董事会时,68岁的金还未受责难当选董事,继续出任总裁,显示出股东会对他的信任。6月17日,金还与张嘉璈在呈财政总长王克敏的报告中说:本行于5月30日依照则例召集通常股东总会,并以第二届董事任期业已届满,自应照章改选。是日到会股东共计784户,111288股,实有投票权6550权(图8)。当场选举董事九人,预选候补董事二人。计当选者王克敏得票6002权,张嘉璈得票5994权,李士伟得票5967权,周作民得票5964权,冯耿光得票5935权,罗鸿年得票5897权,李铭得票5825权,金还得票5750权,施肇曾得票5665权,均超过出席会员投票权三分之二以上,照章当选为董事。又王世澄得票5474权,张謇得票5293权,亦均超过出席会员投票权三分之二以上,照章当选为候补董事。……再查本行则例总裁副总裁任期以董事之任期为限,四年为一任。还等现届任满,应请大部转呈大总统于第三届当选董事中简任总裁副总裁以重行务(注12)。

图8:中国银行股东总会议决票。

中行的官商股份变化:添招商股,并逐渐占据优势

商业银行固然要服务于国家财政货币政策,但生逢兵连祸结之乱世,完全听命于短命的军阀政府,可能就有灭顶之灾。从中行首任“掌柜”吴鼎昌,到继任者周学熙、孙多森、冯耿光、金还,都忧虑“国家政令因人而变更,金融机关以意为兴废”,政府把银行当成小金库,使银行失去自主权濒于危亡,故皆贬斥银行管理者为个人升迁利益而让银行违背社会公序良俗的行径,竭力主张官商合办,以商股挟制官股,力主扩招商股,努力维护银行的“独立”与“信誉”。

中国银行成立之初额定资本6000万元,名义上官商各半,但商股已改作存款,实已荡然无存了。官股由政府拨给,正监督吴鼎昌呈准财政总长先由政府垫付资本750万元开办,但到1912年底仅拨付洋266万余元,次年,南京临时政府原存于上海中行账户作为军用票兑换准备的规元20万两,亦被拨作中行资本,两项共计293万余元,后连股利凑成300万元之数。1913年,经总裁汤睿一再请求,北洋政府同意拨给无市价的元年六厘债票1000万元,作价700万元,名义上将中行资本额补足至1000万元之数(悲摧的是,此1000万债票后又被财政部挪作他用),一直等到1917年12月拨付款71.9万元,并由大清银行清理处将京沪等地分行的屋基、生财等作价128.1万元移作股本,才凑足官股500万元之数,距3000万额定数相去甚远。

在财政拨款不到位的情况下,中行欲想获得业务大发展,唯有募集商股以增大股本。

1915年5月,参议院对中国银行的官办商办问题曾进行过一场辩论,主张商办者在辩论中占了上风,充足理由是,各国央行,除苏俄、瑞典外均为商办,普法战争中,法兰西银行因系商办未遭敌国抄没,且能为政府偿清赔款。

于是,中行开始为募招商股而修改则例,并经参议院审议,9月13日由财政部颁行,这次修改的聚焦点:① 新则例将第十六条股东总会选任董事监事的门槛,由五十股升至一百股。② 新则例将第二十一条“因重要事件请求召集临时股东总会”的提议者条件“占有股份金额百分之一以上者”提为百分之十。③ 新则例将第二十二条“股东会员之股票权每十股有投一票之权,百股以上每五十股递增一权”,改为百股以上三十股递增一权。④ 新则例将第二十九条“本则例关于股东之规定,自招满一万股起发生效力”,改为自招满十万股发生效力。新旧则例对比不难发现,修改貌似削弱了一般商股的权力,实则扩大了大商股权力,能够起到刺激股东大量购股作用,为中国银行添招商股大开了方便之门。

很快到1915年底就招收商股231.25万元。这是中行自新设以来,股本中第一次添入商股(注6,P133)。从此,中国银行股本事实上形成了商股官股并存发展格局。

1917年,张嘉璈被擢升为中行副总裁开始主持行务,张邀请其业师日本掘江归一教授来华商讨中行组织经营等问题,为逐渐摆脱北洋政府控制,提出了通过改革并日益商股化的原则和草案。11月5日,张提出修改中行则例的建议,致力于将中行打造成一家能自主经营、独立发展的企业。在财政总长梁启超支持下,迅将修正案呈交大总统,因其时新国会尚未成立,北京政府以大总统教令的形式颁行《中国银行则例》(即所谓民六则例)。

这次中行则例的修改,主要集中在两方面:一是全行股本总额6000万元,“先招一千万元,计十万股,政府得酌量认购,以资提倡”。这等于确认了“凡出资者不论官商都为股东”,官股可随时售与人民,公司只要招满1000万元便可成立股东大会,行使股东权利。二是“董事监事由股东总会选任,非有一万股以上之股东不得充任董事及监事”(注6,P119),而总裁、副总裁从董事中简任,任期四年。由此,尽管政府仍有拍板决定任命权,但如果没有商股大多数股东的同意,董事不容易当选,从而扭转了中行总裁随财政总长之进退而进退、总裁变易大小行员随之变易的局面,总裁副总裁改受大商股的间接控制。

由于民六则例利于扩充商股,中行的第二次招集商股成效显著,至年末募得股款合前共计727.98万元,计逾额227.98万元(合22798股)。(注6,P89)中行股份结构首次发生换位,商股超过官股,商股约占60%,官股约占40%,资本组织渐臻完善。

此时中行官商股份合计已招足1000万元,依据民六则例,遂于1918年1月召开首届股东总会并随后组成董监事会,从9人董事中简任王克敏、张嘉璈为正副总裁。27日,董事会主席王克敏宣布:“本主席于数年中所希望之董事会已于今成立,实可欣幸,以后关于一切行务,均赖董事会整理。”中行股东总会和董事会的问世,并渐以商股股东唱主角,使股东有了保障权益的合法机构,构建了与政府交涉的平台,标志着中行自创立以来,逐渐完成了由官掌权柄的名义股份公司向真正的股份有限公司的蝶变。在抗令过程中走向联合的商股股东,开始拥有了一定的决策权。

受已取得进展的鼓舞,1921年4月,中行股东总会决定扩充商股,使股本合定额之半,先收772.02万元,凑足2000万元(注6,P199)。8月1日,中国银行登报招股,张嘉璈特意到南方募股,沪上江浙财团各银行、交易所及纱厂等合认股约200万元(注13),另有散股百余万元,京津等地亦募得200万元。至当年12月底,共募得股款599.89万元。次年尚有续购者,合计148.15万元(注14,P32)。

商股增加意味着官股不断减少。从1919年起财政部因库款支绌便将中行股票作为借款抵押,到期不能按约偿还时,不得不作价出售,办理过户手续将官股换成商股股票。1922年有280万元官股过户为商股,1923年又有215万元官股过户为商股。到1923年底,中行原有的500万元官股只剩下5万元了。中行的股本已发生性质变化,商股占到了绝对优势,为1971.02万元,占99.74%(之后中行再未发起筹集商股活动)。虽然除1921年4月24日的第四届股东大会(7月24日还组织过一次临时股东会)选在上海举办,其余九届均在北京召开,但中行的核心业务运营区在长三角区域。商股股东们因股款为身家血本攸关,故对中行的经营管理颇为关切。在1918年以后成立的中行每届董监事会中,以江浙财团为主的商股占有优势地位,团结起来的江浙金融资产阶级逐步掌握了中行的实际领导权,也不断张扬着自由发展资本主义的愿望。他们致力于拓展商股份额,意图推动中行朝着市场化方向发展,中行的业务经营,由绝对地服务于政府逐渐转向服务于工商业。

通过修改则例、招募商股等措施,中国银行脱离了北洋政府的羁绊,获得可贵的自主权,各项业务赢到了飞速发展,成长为全国规模最大、实力最强、信誉最好、资本额最高的银行。

强势增资改组,南京政府巧夺中国银行

商股“主宰”乾坤的美好时光并没有维持很久,1928年,中行被改组为国际汇兑银行,1935年南京政府施行金融统制政策,前后三次掺入官股,通过控股和人事调整手段,完全摁住了中行的命门,该行蜕变成南京政府金融垄断体系“四行两局”中的重要成员,渐失独立性。

南京政府一直试图控制金融命脉,1935年初在高度保密下开始擘划币制改革方案,推行法币,而要实现这一计划,必须先把中央、中国、交通三大银行完全置于政府股掌之中。1935年3月27日,立法院通过1亿元金融公债发行案,用公债预约券强充中、中、交三家银行增资款,事实上是四大家族启动垄断的步骤。3月28日,财政部颁布修正后的《中国银行条例》共24条,改定了股本总额、官股数量、部派董事和监察人数。为排除异己顺利改组中行,任命张嘉璈为中央银行副总裁,明升暗降。张被迫向中行董事会递交辞呈,黯然离去。

接着,政府用秘密而果决的手腕,对中行进行第二次增资改组,拟将官股股本再增加2500万元,股本总额增为5000万元(注15,P141),以财政部年初发行的“二十四年金融公债预约券”抵押缴充。

在接到财政部增资改组训令后,中行召集董事会,出席董事纷纷提出异议,但最后仍无奈接受增加官股。在3月30日的股东大会上,股东们集议后只同意增加官股1500万元,主张股本总额可改定为4000万元,“俾官商股平均各半”(注16,P268),由股东总会授权董事会与财政部协商。同日,李铭(馥荪)以董事长身份呈文财政部,报告股东总会的开会情形,表达各股东意见。财政部开始对改变股本总额请求不做表态,后经继任董事长宋子文与财政部相商,方准予照办(注17),总裁由商股常董宋汉章继任,而商股需增加时要由股东总会议决呈部核准(注18,P268-270)。商股的权利被限制住了,且官股浑然一体,已可纵横捭阖,千辛万苦由官商合办改为商办的中行,又被强制退回官商合办状态。

官股商股之争:攸关金融企业的经营活力

一般而言,官商股份比例各占几何是股份有限公司主导权的外在呈现,也是股份制企业活力度的风向标。不同经营模式运营效率背后的深层次问题,值得史学界及经济理论界研究。

在中国股份制发展初期,官督商办、官商合办曾是晚清洋务运动采用的两种经营模式。

官督商办企业普遍存在两大弊端:一是委派官僚实施管理,外行越俎代庖瞎指挥;二是遭受政府任意勒索,打别人的孩子不心疼。官督商办经常导致常见的“国企病”,挣钱效率低,花钱无节制,债务沉重、人员繁冗、损公肥私,效益低下。用商办取代官办成为总结洋务运动“官督商办”成败得失的经验,也是中国近代新式企业发展的必然趋势。

图9:中国银行的百年史,可以说是我国近、现代金融史的一个缩影。

到洋务运动后期,终因官商矛盾、舆情指责,沿用官督商办实难继续,清政府遂改用官商合办形式来维系对原有企业及新办企业的控制,即由官商双方协议订立合同,规定各自股本比额、盈余分配办法。官商双方按入股比额各举代表若干人共同经管企业。其特点是官商共同投资、共同经营、相互监督。同时依公司律之规定,无论官方抑或私人,均依其股份多寡界定权利义务。官商合办使官僚个人投资获利合法化,利益驱动,诱发了他们空前的投资运营热情。在晚清民国初期官商合办公司运营过程中,官僚公开地、大规模地持股投资,是最显著的现象,目前发现的股票实物之股东也多为亦官亦商的官僚绅商阶层。

图10:《中国银行储蓄部沪区存款章程》。

政府不愿轻易放弃对企业的控制权,因而就有了官股商股之争。在这场全民关注的商战中,中行一度是维持商民利益的典型代表,商股董事因坚持为民立命赢得了商民信任,一度让人看到了中国股份制的美好愿景与希望。在1916年的停兑令危机中,商股股东联合会宣称:“忝居股东,论私情则利害切身,论大局则生死存亡”,“保商即所以保行”(注19,P263)。南京政府成立后曾一度想把中国银行改组成新政府的中央银行,且明令官股必须多于商股。鉴于北洋政府的恶行,以张嘉璈为首的中行领导层心有余悸,拒绝改组,幻想与政府保持适当的距离,力主中行朝着“十余年奋斗所求银行独立之目标”前行,这也是商股力量在中行经营决策方面起主导性作用的体现。南京政府为建立分业银行制度时,中行被定位于专业的国际汇兑银行,实施扶助国内工商诸业发展举措,也契合商股股东们的意愿。即使被强增占股本五分之一的官股,商股股东也只有接受。虽然这些官股数量不足以左右中行格局,在中行第四届董监事会成员中,商股代表仍占绝对优势,但官股背后的政府力量却强如压卵之石,南京政府秉承北洋政府的“强政府”传统,毫无契约意识,认为自己权力无限、强权无匹,手操对商股的生杀大权,更可对其予取予夺。

图11:《中行生活》(中国银行总行管理处编印第一卷第一期中华民国二十一年五月十五日出版,至第卅六期合订本)。

考察中国银行的官商股份变化情况与管理体制变迁两者间的关系,不难看出其中一些互相制约的因素。当商股占优势之时,比较注重银行在管理体系中自主性的发挥,银行的总部机构趋向于精简,同时其分支机构在具体业务运营中比较灵活,这契合了商业银行盈利性、流动性和安全性的经营原则。而当官股占上风时,则情况截然相反。

春秋时期郑国著名政治家和思想家子产,严格执行《质誓》(我国历史上第一个保护商家利益的法典)留下了千古佳话,不但彰显了政府保护商业利益的坚定态度,也护佑郑国经济走向兴旺鼎盛。“子产为相,市不豫贾”是对当时良好商业氛围的最好记录。有人甚至主张子产的历史贡献不亚于公元前18世纪古巴比伦国王汉谟拉比刻于石柱上关于维护私有财产的《汉谟拉比法典》——它们都是今人研究市场经济法制化的重要史证。

图12:《中国银行上海分行史》(经济科学出版社1991年12月)。

藏富于民,是中华民族安邦治国善政的传统,董仲舒说:“身宠而载高位,家温而食厚禄,因乘富贵之资力,以与民争利于下,民安能如之哉。”两千多年前古人就知道食俸禄者不得与民争利,崇尚富民思想,懂得顺乎民意,违背这一法则将招致天怒人怨。可是民国时期的贪官污吏却不知道这一点或者说是明知故犯,依仗着手中的公权,享受着纳税人供养的高薪,干着与民争利甚至贪污纳贿的勾当,这当然会引起人民极大的不满和愤慨。

应该说通过发展股份制在繁荣经济的同时,给投资者带来回报,形成最终的藏富于民,这本应是股市最基本的功能之一。中国早期股市,黑幕遍地,圈钱即逃,各种泡沫崩盘,屡屡盘剥商民,而中行股票却维持良好信誉,成为污浊世界的一股清流,不能不说与商股占优有关联。目前看到的中国银行股票实物基本上都附带有长达一二十年的领取股息红利的记录,表明其为投资者带来稳定的持续的获利回报。正如郎咸平所说的那样,股市不是提款机,股市必将惩罚短视行为。让投资者盈利,既是股市最重要最基本的使命,也是上市者成为百年名企的必备条件,它也确实应该是我们当前股改所需要达到的目标。并且对于股权分置改革来说,投资者用脚投票,确实也存在着这样的要求。

其实,要实行现代企业制度,企业就必须摆脱政府的过多干预,成为相对独立的经济实体。中行后期的总裁宋汉章信奉“在商言商”,说白了就是不要将金融事业依附于政治,要切实维护商股的权益。昔日上海中国银行中很少有职员加入国民党,应该说与宋的信条不无关系。中行董事在履职时以银行利益作为自己行动的最高准则,秉持银行管理层必须忠实于董事会,应对银行的整体利益负责,而不是屈膝于强权政府,尤其在乱世,银行不能因为政府滥用权力就沦为政府的取款机。况且银行的相对独立性有助于维护纸币的币值稳定,而这在很大程度上奠定了中国银行在非常岁月中的独特地位。

余波后话,湮没往事当为后来者诫

历史没有假设,往事并不如烟。上世纪70年代,旅居美国的张嘉璈接受记者访问,当问及当年离开中行的原因时,他回答到,因“财政当局要拿银行当国库,我却以为银行是银行,国库是国库,这一点意见不合,所以造成了我离开中国银行的最大原因”(注20)。张嘉璈在中国银行前后任职达23年之久,对于中国银行的成长与发展呕心沥血。他追求的金融事业理想是力求领导中国银行实行完全股份制,但在当时的历史条件下是无法实现的。

另一事可为注脚:1950年清明过后,滞留香港的张嘉璈与杜月笙、陈光甫、宋汉章等中国银行的商股董事,因各人拥有中行数目不等的股权,接到了北京来电,告知中行准备改组事宜,中共方面出于统战工作的考虑,特派专人抵港,拟邀请他们回北京参加股东大会参与改组。但北望红旗飘扬的大陆,这批金融界头面人物拿不定主意,遂问计于杜镛,愿意听杜“闲话一句”,这样的故事现在听起来有些不可思议。这些巨擘与国民党政府渊源深厚,蒋介石曾三令他们撤退台湾。但他们对蒋家王朝失望透顶,蒋介石连年内战金融改革榨取了国民不少钱,蒋经国在上海“打老虎”,还差点将他们包圆,惊弓之鸟,一意的踌躇与观望,滞港的上海工商界人物围在杜月笙周围,形成一个“南下集团”。惊魂未定,同样的顾虑让他们最终宁愿放弃股份也不愿北上,历史留下了遗憾。曾经的繁华已成过眼云烟,当年叱咤风云的金融人物也已随风逝去,种种过往淡出视线,留存于心的,更多的是留存于心的珍惜与深刻。

最后,商股发行数量那么大,但商股股票为何存世凤毛麟角?私下揣度大概与商股曾抵作存款逐年摊还有关,也与中行后来限令6个月内登记收缴商股股票换发新版图案股票有关。是否意味着当年赎回清理比较彻底?是否还预示着当年商股大股东与银行之间曾经达成某种妥协或默契,以全部兑回旧股来保全商股股东利益?尚待资料的进一步发掘求证。

注释:

注1,“从上海中国银行的抗‘停兑令’谈起——兼记中国银行商股联合会”(蔡小军撰,刊登在上海阳明拍卖股份有限公司“百年证券”2017年6月).

注2,中国银行监督吴鼎昌呈大总统文(1912年9月15日)[A].中国银行档案[Z]。

注3,广告[N](上海)《申报》,1912-01-29。

注4,注5,注15,《张公权先生年谱初稿》(姚崧龄撰,台湾传记文学出版社1982年)。

注6,注19,[中国银行总行中国第二历史档案馆合编《中国银行行史资料汇编(一)》[M].档案出版社1991。

注7,“昨日之市兑”[N]《申报》1916年5月14日。

注8,“中国银行广告”[N]《申报》1916年5月14日。

注9,“金融界之大风潮”(四)《新闻报》1916年5月18日第三张第一版。

注10,《中国银行上海分行史》(中国银行上海国际金融研究所,行史编写组.[M].经济科学出版社1991)。

注11,“新评三”[N]《新闻报》1916年5月15日,第三张第二版。

注12,“中国银行人物志-金还”(12)。

注13,《中国近代经济史(1895—1927)》(汪敬虞,北京经济管理出版社,2007)。

注14,《中国银行行史(1912—1949)》[M] 卜明.北京中国金融出版社,1995。

注16,注18,《中央银行史料(1928.11—1949.5)》洪葭管[M].北京:中国金融出版社,2005。

注17,[中国银行第一次行务总会议案(中国银行档案)[Z].中国第二历史档案馆藏,档号397(2)-548。

注19 ,[中国银行总行中国第二历史档案馆合编《中国银行行史资料汇编(一)》[M].档案出版社1991.]

注20,“张公权先生自述往事答客问”(美国圣若望大学亚洲研究中心孙中山史料研究室录音专访后的整理稿)〔J〕.传记文学,1977

参考书目:

《中国股票年鉴》(吴毅堂编述中国股票年鉴社出版民国三十六年一月初版)

《中国银行行史(1912―1949年)》(卜明主编,中国金融出版社出版1995年9月初版)

“1912—1926年中国银行商业化探析”[宋士云撰,青岛科技大学学报(社会科学版)第20卷第2期2004年6月]

“中国银行与停兑令风潮探因”(董昕撰,《辽宁教育行政学院学报》第24卷第1期2007年1月)

“抗战前中国银行的官商股份变化与管理体制变迁”(董昕撰,《江西社会科学》2011年6月)

□林振荣

2017年盛夏,在上海建国宾馆举行的阳明拍卖公司夏季“故纸繁华·中国老股票与债券”专场拍卖中,一张1922年由中国银行有限公司签发的商股股票(图1),引起来自海内外众多金融收藏家的高度关注,经过十几轮角逐,最后以40万的高价落锤,加上佣金,成交价超逾46万(注1)。

图1:中国银行有限公司商股壹股股票。

这是中国银行商股股票的首度公开披露,此前未见谱录图载,堪称中国金融史股票文献之顶级珍品。该股票票幅29.5×27.5厘米,正面由抽象几何形组合纹饰围成边框,紫色主调显得富丽优雅,上端居中卷草纹嘉禾纹围拢的隶书“中国银行股份有限公司股票”和“中”logo图标十分醒目,四角嵌入“中”“国”“银”“行”楷书标志,居中“壹股”隶书大字,图案元素与设计风格迥异于其他种类的中国银行股票(图2)。从票面信息可知,承购股东为“清记”,附入壹股计大洋壹百圆整,编号“津字第壹佰伍拾叁号”(右边空白处盖印注明:原发润字陆佰肆拾壹号,过户更名,民国十二年十一月二日换发此号),由总裁金还、副总裁张嘉璈签名,签发于“中华民国十一年二月六日”。左上角贴销“中华民国长城图贰分税票”两枚,骑缝加盖“中国银行”朱印,以示郑重,最下端有“财政部印刷局制”的小字标注。票背印“章程摘要”,另设“股东买卖让受股票表”,并有简略的“过户记录”,由卖主苑士清买主刘世骙双方及银行经理人签章,只是有些迷茫的是,“一九六一年七月二十日,经本行核准过入刘世骙户”,难道公私合营之后的六十年代初还允许股票转让?

图2:中国銀行袁世凱戎装像老股票。

这项商股文献的可贵之处,表现在除遵章“理合填给股票壹纸”外,还“附给息折壹扣,收执作据,凭此支取正息红利”,该配套息折(图3),注明“商股照每年七厘正息”等内容,栏目里填写清楚从“十一年份正息付讫”至“三十六年津行付讫”共27次领息记录,呈现出较为完整的投资获利过程。

图3:中国银行有限公司商股壹股股票息折。

查阅有关文献得知,签署股票的总裁金还(1856—1930年),字仍珠、仁铸,籍贯江阴,办事干练,善于理财。1905年在东三省盛京将军赵尔巽麾下主管钱粮,与叶揆初(景葵)同为赵的左膀右臂,匡扶赵尔巽运筹擘划,在东三省推行新政,“剔除积弊,未及两年,所入骤增”,金叶俩人赢得“金枝玉叶”之美誉,后来双双成为早期中国银行业界的帅才(叶曾任大清银行监督,1915年成为浙江兴业银行董事长)。1917年7月,梁启超出任财政总长,擢升金还为次长。1922年5月,经叶揆初、蒋抑卮等人的力荐,金在中国银行第二届股东会上当选为董事,至1923年10月,中国银行董事会推举67岁的金还接替离职的王克敏出任总裁一职,一直干到了72岁——1928年10月中国银行改组为止。在执掌中行期间,金总裁与张嘉璈的合作较为融洽,一度形成了金主外,负责联络各方协调关系,张副总裁主内,负责业务活动的绝配领导格局,确保了动荡时局下中国银行业务经营的稳定及发展。

图4:中国银行副总裁张嘉璈。

签署股票的副总裁张嘉璈(图4,1889-1979年),字公权,江苏嘉定(今属上海)人,留学于日本东京庆应大学,主修财政经济,敏而好学,金融学养深厚,1909年回国任邮传部路政司司员,负责编辑《交通官报》。由于厌恶官场习气,1914年即弃官就商,返沪出任中行沪行副经理,1917年被提升为总行副总裁,对中行保守的管理制度进行改革,采用西式簿记,强化优质服务,严格人事管理,擢升新式人才等,为完善新式银行制度创出了新路。1928年至1935年担任中行总裁,业绩卓著。之后,历任国民政府铁道部长、交通部长、中央银行总裁、中央信托局理事长等职,是民国时期著名的银行家、实业家。

商股,迥别于官股。晚清及民国初年官商共营的股份公司中,由私人投资的股份称商股。其实珍视和推重这张商股,不仅仅因为其传世的稀罕性,还因为商股股票折射出中国证券管理制度下官商股权动态变化的丰富内涵,背后的利益博弈故事更耐人寻味。

中国银行溯源,乱世中艰难起步

中国银行的前身可溯至1905年9月成立的户部银行(1908年更名大清银行),实属中国近代史上第一家中央银行,也是目前中国唯一没有中断过经营的百年金融机构。

1911年武昌起义后,大清银行各埠机构被查封停业,沪行因在英美租界和库存充足尚能维持,1912年1月24日,由上海商股股东自发组建的商股联合会呈文,申请批准改组为“新政府之中央银行”,“其原有之(大清银行)官股五百万两,即行消灭,备抵此次战事地点各行所受损失及一切滥帐”,私人“股东等原有之大清银行股份五百万两,仍承认为中国银行股份……另再加招商股五百万两”。这是一个由官股单方承担损失、改组为商办的方案。财政总长陈锦涛批复“着即准行”,并在呈临时大总统孙中山文中建议:以大清银行组织中国银行,一可使不费手费,便可建完全巩固之中央银行;二是承认原有商股,可保其信用,以利将来(注2)。呈文经孙中山批准,财政部委任吴鼎昌、薛颂瀛为正副监督,于1912年1月28日在上海汉口路三号(图5,原大清银行旧址),改组为中国银行(注3),实际履行了中央银行职责,协助政府整理和发行军需公债,发行货币与兑换券,行使代理国库职能。

图5:1912年2月5日,中国银行在上海市汉口路3号成立并对外营业。

4月,南北统一,中央政府北迁,遂在北京设立中国银行筹备处。原大清银行商股500万两,连同商存676万两,均由中国银行换给存单,年息五厘,商股分4年摊还,商欠3年内清还,此项垫付之款再由政府陆续拨还。7月,财政部拨到第一批官股50万元。8月1日在北京前门西交民巷新组中国银行总行。上海中国银行改定为分行(简称沪行),宋汉章被任命为沪行经理。1913年4月公布《中国银行则例》,确认官商合办股份有限公司性质,额定资本6000万元,由政府先行认垫一半,“余由人民认购”,“俟股份招齐,即行发还”。

中行虽沿袭了大清银行的衣钵,具有知名度,但在全国的声名鹊起,却源于宋汉章与张嘉璈联合导演的一幕精彩“商战剧”——1916年在金融风潮中的上海抗命拒绝“停兑令”。

顺应时势民心,中国银行抗命实现逆袭

北洋时期实乃近代史多事之秋,内忧外患,军阀连年混战,经济凋敝。地方督军拥兵自重,尾大不掉,拒绝向政府纳税,而袁世凯为了对付南方革命军,拼命扩军备战,军耗甚巨,国库如洗,旧债无法按时还本付息,亦即不能举借新债,转而图谋增收苛捐杂税度日,民怨鼎沸,“破落户的财政”捉襟见肘。总统府秘书长梁士贻想出个馊主意——将中国、交通两家银行统管起来发行更多的钞票,在袁大总统想来,银行就是钱袋子,掌控银行应该不会差钱,开动机器不停印就是,“当时政府缓急均赖中国银行随时设法补助”,于是,中交两家银行为应付各级政府不知餍足的资金需求,不得不无休止地增印不兑现纸币。其中,中行1913年发行钞票只有502万元,1915年猛增至3844万元;交行发行钞票更多,1914年为893万元,1915年增到3729万元。为政府财政的垫款,中行达1000多万,交行竟达4000万元之巨。这种滥发挪用,竭泽而渔的做法必然引发银行资信动摇。屋漏偏逢连阴雨,北京、天津相继爆发挤兑风潮。消息传开,立马引起全国储户恐慌,人们纷纷前往银行兑银。眼瞅着银根吃紧,库存枯竭,国务院遂于1916年5月12日颁令:“自即日起,所有中、交两行已发纸币及应付款项,暂时一律不准兑现付现。……各省地方均不准私自违令兑现、付现,并严行弹压,禁止滋扰……”。

时任中国银行沪行经副理的宋汉章和张嘉璈,闻讯震惊,一致认为,银行停兑不是闹着玩的,如遵令停兑将后患无穷。不仅作为国家主要银行的中交两行无法维持运营,走向覆亡,我国银行业亦“将从此信用扫地,永无恢复之望,而中国整个金融组织亦将无由脱离外商银行之桎梏”,永远寄人篱下。行长的任命书就攥在总统府手中,不执行上令就意味着行长位子不保,但宋张二人视银行信用与职业操守如生命,看得比乌纱帽及个人荣辱更金贵,遂决意抗命拒令,试图通过维持兑付,祈能险招渡劫。

胆识勇气不等于不计后果的盲目蛮干——宋汉章名鲁,然诺重信守章,却并不冲动鲁莽,张嘉璈字公权,实不虚假傲娇媚上,十分看重公众权益,两人名如其人,素以行事审慎不畏强权而享誉金融界。他俩清醒知道单凭个人之力实难抗令成功,必须“藉股东作后盾”,于是求得中行商股股东联合会张謇会长、叶揆初副会长及钱新之秘书长做强大后援,利用其人脉关系呼吁争取,得到了中行商股股东们的赞成响应。而且他们对沪行维持兑付的现实能力作了测算:其时中行全行准备金的半数存放上海,合占已发中行兑换券与活期存款数额的六成以上,足敷数日兑现付存之需(注4),所缺部分也可由行产抵押变现。因此他们毅然决然,以“宁可戮其身,不忍苟且从命”之决心,拒绝执行“停兑令”,并做好了化解最坏结果出现的应对预案。

1916年5月12日,是颁布停兑令之日。由于商民对无法兑付的恐慌,深恐现钞变废纸,蜂拥而至。外间谣传汇丰银行已拒收中行钞券,故中行机构的门前拥挤不堪。张嘉璈“晨八时由私寓赴行办公,行至距离行址(尚有)三条马路时,即见人已挤满。勉强挤到行门口,则挤兑者何止两千人,争先恐后,撞门攀窗,几于不顾生死。乃手中所持者不过一元或五元钞票数张,或二、三百元存单一纸”(注5)。是日中午,上海道尹会同商会、中交两行要员、军警官厅集议对策。中行沪行事前已做擘划准备,表示将照常营业,并请上海总商会知会各业维持兑现。与之相反,交行上海分行因事前没有充分的准备,无法维持营业,于次日登报公告遵令暂时停兑。

中行沪行5月13日“开兑沪行钞票”(注6)。适逢星期六,向例银行只营业半天,下午理账。为稳定人心,使金融形势不致恶化,沪行主动承担责任,充分利用舆情,提前登报公告,宣示诚意及决心,将营业时间延长至下午3时(注7),让蜂拥前来兑现者顺利兑银,减少忙乱。中行商股股东联合会也登报公示,中行沪行所有资产负债账目移交英国律师古柏和日本律师村上,由其代为保管准备金,然后再具函全权委托宋汉章、张嘉璈主持营业,沪行钞票随时兑现。第三天为星期日,银行原本停业休息,沪行特意登报公布“今日礼拜,特别开门,自上午9时至12时,收兑本行上海钞票,特此布告”(图6,注8),其言行足以稳定民心。

图6:中国银行1916年5月13日刊登在上海《申报》的照常兑付钞票的广告。

为防范总统府恼羞成怒罢免宋张职权,遂“怂恿”好友先起诉自己——由江浙财团李铭(浙江地方实业银行总裁)、蒋抑卮(常务董事)、陈光甫(上海商业储蓄银行总裁)上演苦肉计:分别代表中国银行股东、存户及持券人,各请律师向法庭起诉,控告中行沪行经副理有损害彼等权益行为,请求法庭受理。这样做的意图在于:诉讼未终结之前,涉讼经副理不得擅离职守,北京当局不能撤换。

经过两天的挤兑,沪行的银洋准备已消耗了大半,委请钱庄及外商银行襄助代兑的,也兑出不少,但抢兑人数已明显减少。16日风潮似已渐平,17与18两日,赴行兑现者益形寥落,中行沪钞在市面上行用已无折扣(注9)。

在挤兑期间,中国银行沪行13日兑付57万元;14与15两日共兑出70万元;16日情形稍缓,兑出27万元;17日情形愈缓,仅兑出13万元。各银行收进中行沪钞,也都随即用出,不复持往兑现,市面流通情形已与风潮前无异。挤兑数日,中国银行沪行合计兑付银元160余万元,同时商存款项亦被提取了数百万元(注10)。商股联合会还利用舆论揭露停兑令祸害天下,宣传此次院令“无异宣告政府破产,银行倒闭,直接间接宰割天下同胞”。民情舆论都站在商股一边,对中国银行沪行的举措称赞不已,谓“然非资本雄厚兼有胆识者,何能若是!此后持有上海中国银行钞票者,均可少安毋躁矣”(注11)。

中国银行内部,率先支持响应上海抗令的是南京分行。其时南京的其他银行均遭挤兑,岌岌可危。5月13日南京官商密室会议议定中行江苏地名券照常开兑,且定期活期存款每周限取300元,为防本省现银被抽空,禁运现洋出境,其分行及所属的苏、锡、常等支行照办。随之,中行在长江中下游一带的机构,如皖、浙、湘等省分行,汉口、九江、南昌分支行纷纷仿行,维持兑现,东南各省金融因而未受太多牵累。东三省中行机构迫于日俄势力胁迫,亦未遵令。中行广州地名钞在事前已遭挤兑,无奈停兑。因而,真正遵令停兑的只有京、津、热河、山东(烟台除外)、绥远及广东的中行机构。

总体而言,在停兑令引爆的金融风潮中,沪行宋张二君,凭借超凡的胆识和谋略,夙夜在公,运筹帷幄,带头抗令,引领示范,居功甚伟,最终成功地化解了挤兑危机。其举重若轻,灵活应对,借以保全银行信誉及商民利益的做法,彰显昂扬激情为民请命的壮士情怀,可歌可泣,昭示出“声誉高于生命,诚信重于泰山”的银行存亡之道,不仅稳定了江南金融秩序,也对中国银行未来发展之路产生了深远影响,其成功堪为后来金融人引以为鉴。

从实践结果来看,抗令“不停兑”让中行有了意外的惊喜,绝处逢生,因祸得福:中国银行信誉未降反升,业务水平诸项指标除1916当年有所回落外,自1917年始逐步恢复,到1920年时发行总额及存款总额均超过停兑令前的水平(图7)。反观交通银行,原本与中国银行并驾齐驱难分高下,因忠实履行了停兑令转而走下坡路,不几年市场份额就滑落到只及中国银行的一半还弱。

图7:中国银行总管理处经济研究室出版 《中国重要银行最近十年营业概况研究》。

商股股票背后的人物故事:共纾劫难渡时艰

中国银行作为国家银行,从事商业化经营,既需要仰赖政府的庇佑觅得发展机遇,又不能跟政治斗争有过多牵涉,否则反受其祸,其中的尺寸拿捏,非高人不能到位。

金还“年事稍长,作风稳健”,仕途得意,熟稔官场游戏规则,积累了应付各种场面的丰富经验,莅任总裁后,一方面不论谁执掌政府权柄,他都费心疏通,努力维系良好关系不违逆;另一方面抱定宁牺牲个人不牺牲银行利益的原则,为应付军阀之强势借款,决定将发行准备集中于通商大埠,只因为通商大埠为中外视线关注,舆论反响较大,军阀们在勒索时不能不心有顾忌。在中行内部,他有自知之明,知道缺少根基,遂放心重用张嘉璈,努力与行内职员融洽情感,不擅权,不以势压人,所以各方对他也能容忍。从1912年初到1916年底,5年间中国银行的总裁、副总裁走马灯似地换了12人,最短的4个月,最长的不过1年,而金总裁在位超过五年,是最长的一位。

统计数据表明,在金还总裁任期内,中行采取了张弛得宜、无为而治政策,中行的各种则例章程,一应措施,率由旧章,不轻易更动,在业务上不侈言拓展突破,不指望改革激进,只愿稳步前行。诟病金还的人说他因循守旧,毫无作为,其实韬光养晦恰恰是军阀混战、政局不稳之社会环境下的明哲保身之举,政出多门,朝令夕改,实属金融业之大忌,金还巧于周旋,应付各路军阀的勒索与强迫借款,忍辱负重,如履薄冰,如临深渊,使中行在艰难时世,营业额与资产总额均呈稳步上升态势,虽在1927年因南北方分裂对抗、战事升级的境况下出现了亏损,但总体而言,中国银行业务循序渐进、稳中有升,仍维持了国内银行业龙头老大地位。

1924年,在选举中行第三届董事会时,68岁的金还未受责难当选董事,继续出任总裁,显示出股东会对他的信任。6月17日,金还与张嘉璈在呈财政总长王克敏的报告中说:本行于5月30日依照则例召集通常股东总会,并以第二届董事任期业已届满,自应照章改选。是日到会股东共计784户,111288股,实有投票权6550权(图8)。当场选举董事九人,预选候补董事二人。计当选者王克敏得票6002权,张嘉璈得票5994权,李士伟得票5967权,周作民得票5964权,冯耿光得票5935权,罗鸿年得票5897权,李铭得票5825权,金还得票5750权,施肇曾得票5665权,均超过出席会员投票权三分之二以上,照章当选为董事。又王世澄得票5474权,张謇得票5293权,亦均超过出席会员投票权三分之二以上,照章当选为候补董事。……再查本行则例总裁副总裁任期以董事之任期为限,四年为一任。还等现届任满,应请大部转呈大总统于第三届当选董事中简任总裁副总裁以重行务(注12)。

图8:中国银行股东总会议决票。

中行的官商股份变化:添招商股,并逐渐占据优势

商业银行固然要服务于国家财政货币政策,但生逢兵连祸结之乱世,完全听命于短命的军阀政府,可能就有灭顶之灾。从中行首任“掌柜”吴鼎昌,到继任者周学熙、孙多森、冯耿光、金还,都忧虑“国家政令因人而变更,金融机关以意为兴废”,政府把银行当成小金库,使银行失去自主权濒于危亡,故皆贬斥银行管理者为个人升迁利益而让银行违背社会公序良俗的行径,竭力主张官商合办,以商股挟制官股,力主扩招商股,努力维护银行的“独立”与“信誉”。

中国银行成立之初额定资本6000万元,名义上官商各半,但商股已改作存款,实已荡然无存了。官股由政府拨给,正监督吴鼎昌呈准财政总长先由政府垫付资本750万元开办,但到1912年底仅拨付洋266万余元,次年,南京临时政府原存于上海中行账户作为军用票兑换准备的规元20万两,亦被拨作中行资本,两项共计293万余元,后连股利凑成300万元之数。1913年,经总裁汤睿一再请求,北洋政府同意拨给无市价的元年六厘债票1000万元,作价700万元,名义上将中行资本额补足至1000万元之数(悲摧的是,此1000万债票后又被财政部挪作他用),一直等到1917年12月拨付款71.9万元,并由大清银行清理处将京沪等地分行的屋基、生财等作价128.1万元移作股本,才凑足官股500万元之数,距3000万额定数相去甚远。

在财政拨款不到位的情况下,中行欲想获得业务大发展,唯有募集商股以增大股本。

1915年5月,参议院对中国银行的官办商办问题曾进行过一场辩论,主张商办者在辩论中占了上风,充足理由是,各国央行,除苏俄、瑞典外均为商办,普法战争中,法兰西银行因系商办未遭敌国抄没,且能为政府偿清赔款。

于是,中行开始为募招商股而修改则例,并经参议院审议,9月13日由财政部颁行,这次修改的聚焦点:① 新则例将第十六条股东总会选任董事监事的门槛,由五十股升至一百股。② 新则例将第二十一条“因重要事件请求召集临时股东总会”的提议者条件“占有股份金额百分之一以上者”提为百分之十。③ 新则例将第二十二条“股东会员之股票权每十股有投一票之权,百股以上每五十股递增一权”,改为百股以上三十股递增一权。④ 新则例将第二十九条“本则例关于股东之规定,自招满一万股起发生效力”,改为自招满十万股发生效力。新旧则例对比不难发现,修改貌似削弱了一般商股的权力,实则扩大了大商股权力,能够起到刺激股东大量购股作用,为中国银行添招商股大开了方便之门。

很快到1915年底就招收商股231.25万元。这是中行自新设以来,股本中第一次添入商股(注6,P133)。从此,中国银行股本事实上形成了商股官股并存发展格局。

1917年,张嘉璈被擢升为中行副总裁开始主持行务,张邀请其业师日本掘江归一教授来华商讨中行组织经营等问题,为逐渐摆脱北洋政府控制,提出了通过改革并日益商股化的原则和草案。11月5日,张提出修改中行则例的建议,致力于将中行打造成一家能自主经营、独立发展的企业。在财政总长梁启超支持下,迅将修正案呈交大总统,因其时新国会尚未成立,北京政府以大总统教令的形式颁行《中国银行则例》(即所谓民六则例)。

这次中行则例的修改,主要集中在两方面:一是全行股本总额6000万元,“先招一千万元,计十万股,政府得酌量认购,以资提倡”。这等于确认了“凡出资者不论官商都为股东”,官股可随时售与人民,公司只要招满1000万元便可成立股东大会,行使股东权利。二是“董事监事由股东总会选任,非有一万股以上之股东不得充任董事及监事”(注6,P119),而总裁、副总裁从董事中简任,任期四年。由此,尽管政府仍有拍板决定任命权,但如果没有商股大多数股东的同意,董事不容易当选,从而扭转了中行总裁随财政总长之进退而进退、总裁变易大小行员随之变易的局面,总裁副总裁改受大商股的间接控制。

由于民六则例利于扩充商股,中行的第二次招集商股成效显著,至年末募得股款合前共计727.98万元,计逾额227.98万元(合22798股)。(注6,P89)中行股份结构首次发生换位,商股超过官股,商股约占60%,官股约占40%,资本组织渐臻完善。

此时中行官商股份合计已招足1000万元,依据民六则例,遂于1918年1月召开首届股东总会并随后组成董监事会,从9人董事中简任王克敏、张嘉璈为正副总裁。27日,董事会主席王克敏宣布:“本主席于数年中所希望之董事会已于今成立,实可欣幸,以后关于一切行务,均赖董事会整理。”中行股东总会和董事会的问世,并渐以商股股东唱主角,使股东有了保障权益的合法机构,构建了与政府交涉的平台,标志着中行自创立以来,逐渐完成了由官掌权柄的名义股份公司向真正的股份有限公司的蝶变。在抗令过程中走向联合的商股股东,开始拥有了一定的决策权。

受已取得进展的鼓舞,1921年4月,中行股东总会决定扩充商股,使股本合定额之半,先收772.02万元,凑足2000万元(注6,P199)。8月1日,中国银行登报招股,张嘉璈特意到南方募股,沪上江浙财团各银行、交易所及纱厂等合认股约200万元(注13),另有散股百余万元,京津等地亦募得200万元。至当年12月底,共募得股款599.89万元。次年尚有续购者,合计148.15万元(注14,P32)。

商股增加意味着官股不断减少。从1919年起财政部因库款支绌便将中行股票作为借款抵押,到期不能按约偿还时,不得不作价出售,办理过户手续将官股换成商股股票。1922年有280万元官股过户为商股,1923年又有215万元官股过户为商股。到1923年底,中行原有的500万元官股只剩下5万元了。中行的股本已发生性质变化,商股占到了绝对优势,为1971.02万元,占99.74%(之后中行再未发起筹集商股活动)。虽然除1921年4月24日的第四届股东大会(7月24日还组织过一次临时股东会)选在上海举办,其余九届均在北京召开,但中行的核心业务运营区在长三角区域。商股股东们因股款为身家血本攸关,故对中行的经营管理颇为关切。在1918年以后成立的中行每届董监事会中,以江浙财团为主的商股占有优势地位,团结起来的江浙金融资产阶级逐步掌握了中行的实际领导权,也不断张扬着自由发展资本主义的愿望。他们致力于拓展商股份额,意图推动中行朝着市场化方向发展,中行的业务经营,由绝对地服务于政府逐渐转向服务于工商业。

通过修改则例、招募商股等措施,中国银行脱离了北洋政府的羁绊,获得可贵的自主权,各项业务赢到了飞速发展,成长为全国规模最大、实力最强、信誉最好、资本额最高的银行。

强势增资改组,南京政府巧夺中国银行

商股“主宰”乾坤的美好时光并没有维持很久,1928年,中行被改组为国际汇兑银行,1935年南京政府施行金融统制政策,前后三次掺入官股,通过控股和人事调整手段,完全摁住了中行的命门,该行蜕变成南京政府金融垄断体系“四行两局”中的重要成员,渐失独立性。

南京政府一直试图控制金融命脉,1935年初在高度保密下开始擘划币制改革方案,推行法币,而要实现这一计划,必须先把中央、中国、交通三大银行完全置于政府股掌之中。1935年3月27日,立法院通过1亿元金融公债发行案,用公债预约券强充中、中、交三家银行增资款,事实上是四大家族启动垄断的步骤。3月28日,财政部颁布修正后的《中国银行条例》共24条,改定了股本总额、官股数量、部派董事和监察人数。为排除异己顺利改组中行,任命张嘉璈为中央银行副总裁,明升暗降。张被迫向中行董事会递交辞呈,黯然离去。

接着,政府用秘密而果决的手腕,对中行进行第二次增资改组,拟将官股股本再增加2500万元,股本总额增为5000万元(注15,P141),以财政部年初发行的“二十四年金融公债预约券”抵押缴充。

在接到财政部增资改组训令后,中行召集董事会,出席董事纷纷提出异议,但最后仍无奈接受增加官股。在3月30日的股东大会上,股东们集议后只同意增加官股1500万元,主张股本总额可改定为4000万元,“俾官商股平均各半”(注16,P268),由股东总会授权董事会与财政部协商。同日,李铭(馥荪)以董事长身份呈文财政部,报告股东总会的开会情形,表达各股东意见。财政部开始对改变股本总额请求不做表态,后经继任董事长宋子文与财政部相商,方准予照办(注17),总裁由商股常董宋汉章继任,而商股需增加时要由股东总会议决呈部核准(注18,P268-270)。商股的权利被限制住了,且官股浑然一体,已可纵横捭阖,千辛万苦由官商合办改为商办的中行,又被强制退回官商合办状态。

官股商股之争:攸关金融企业的经营活力

一般而言,官商股份比例各占几何是股份有限公司主导权的外在呈现,也是股份制企业活力度的风向标。不同经营模式运营效率背后的深层次问题,值得史学界及经济理论界研究。

在中国股份制发展初期,官督商办、官商合办曾是晚清洋务运动采用的两种经营模式。

官督商办企业普遍存在两大弊端:一是委派官僚实施管理,外行越俎代庖瞎指挥;二是遭受政府任意勒索,打别人的孩子不心疼。官督商办经常导致常见的“国企病”,挣钱效率低,花钱无节制,债务沉重、人员繁冗、损公肥私,效益低下。用商办取代官办成为总结洋务运动“官督商办”成败得失的经验,也是中国近代新式企业发展的必然趋势。

图9:中国银行的百年史,可以说是我国近、现代金融史的一个缩影。

到洋务运动后期,终因官商矛盾、舆情指责,沿用官督商办实难继续,清政府遂改用官商合办形式来维系对原有企业及新办企业的控制,即由官商双方协议订立合同,规定各自股本比额、盈余分配办法。官商双方按入股比额各举代表若干人共同经管企业。其特点是官商共同投资、共同经营、相互监督。同时依公司律之规定,无论官方抑或私人,均依其股份多寡界定权利义务。官商合办使官僚个人投资获利合法化,利益驱动,诱发了他们空前的投资运营热情。在晚清民国初期官商合办公司运营过程中,官僚公开地、大规模地持股投资,是最显著的现象,目前发现的股票实物之股东也多为亦官亦商的官僚绅商阶层。

图10:《中国银行储蓄部沪区存款章程》。

政府不愿轻易放弃对企业的控制权,因而就有了官股商股之争。在这场全民关注的商战中,中行一度是维持商民利益的典型代表,商股董事因坚持为民立命赢得了商民信任,一度让人看到了中国股份制的美好愿景与希望。在1916年的停兑令危机中,商股股东联合会宣称:“忝居股东,论私情则利害切身,论大局则生死存亡”,“保商即所以保行”(注19,P263)。南京政府成立后曾一度想把中国银行改组成新政府的中央银行,且明令官股必须多于商股。鉴于北洋政府的恶行,以张嘉璈为首的中行领导层心有余悸,拒绝改组,幻想与政府保持适当的距离,力主中行朝着“十余年奋斗所求银行独立之目标”前行,这也是商股力量在中行经营决策方面起主导性作用的体现。南京政府为建立分业银行制度时,中行被定位于专业的国际汇兑银行,实施扶助国内工商诸业发展举措,也契合商股股东们的意愿。即使被强增占股本五分之一的官股,商股股东也只有接受。虽然这些官股数量不足以左右中行格局,在中行第四届董监事会成员中,商股代表仍占绝对优势,但官股背后的政府力量却强如压卵之石,南京政府秉承北洋政府的“强政府”传统,毫无契约意识,认为自己权力无限、强权无匹,手操对商股的生杀大权,更可对其予取予夺。

图11:《中行生活》(中国银行总行管理处编印第一卷第一期中华民国二十一年五月十五日出版,至第卅六期合订本)。

考察中国银行的官商股份变化情况与管理体制变迁两者间的关系,不难看出其中一些互相制约的因素。当商股占优势之时,比较注重银行在管理体系中自主性的发挥,银行的总部机构趋向于精简,同时其分支机构在具体业务运营中比较灵活,这契合了商业银行盈利性、流动性和安全性的经营原则。而当官股占上风时,则情况截然相反。

春秋时期郑国著名政治家和思想家子产,严格执行《质誓》(我国历史上第一个保护商家利益的法典)留下了千古佳话,不但彰显了政府保护商业利益的坚定态度,也护佑郑国经济走向兴旺鼎盛。“子产为相,市不豫贾”是对当时良好商业氛围的最好记录。有人甚至主张子产的历史贡献不亚于公元前18世纪古巴比伦国王汉谟拉比刻于石柱上关于维护私有财产的《汉谟拉比法典》——它们都是今人研究市场经济法制化的重要史证。

图12:《中国银行上海分行史》(经济科学出版社1991年12月)。

藏富于民,是中华民族安邦治国善政的传统,董仲舒说:“身宠而载高位,家温而食厚禄,因乘富贵之资力,以与民争利于下,民安能如之哉。”两千多年前古人就知道食俸禄者不得与民争利,崇尚富民思想,懂得顺乎民意,违背这一法则将招致天怒人怨。可是民国时期的贪官污吏却不知道这一点或者说是明知故犯,依仗着手中的公权,享受着纳税人供养的高薪,干着与民争利甚至贪污纳贿的勾当,这当然会引起人民极大的不满和愤慨。

应该说通过发展股份制在繁荣经济的同时,给投资者带来回报,形成最终的藏富于民,这本应是股市最基本的功能之一。中国早期股市,黑幕遍地,圈钱即逃,各种泡沫崩盘,屡屡盘剥商民,而中行股票却维持良好信誉,成为污浊世界的一股清流,不能不说与商股占优有关联。目前看到的中国银行股票实物基本上都附带有长达一二十年的领取股息红利的记录,表明其为投资者带来稳定的持续的获利回报。正如郎咸平所说的那样,股市不是提款机,股市必将惩罚短视行为。让投资者盈利,既是股市最重要最基本的使命,也是上市者成为百年名企的必备条件,它也确实应该是我们当前股改所需要达到的目标。并且对于股权分置改革来说,投资者用脚投票,确实也存在着这样的要求。

其实,要实行现代企业制度,企业就必须摆脱政府的过多干预,成为相对独立的经济实体。中行后期的总裁宋汉章信奉“在商言商”,说白了就是不要将金融事业依附于政治,要切实维护商股的权益。昔日上海中国银行中很少有职员加入国民党,应该说与宋的信条不无关系。中行董事在履职时以银行利益作为自己行动的最高准则,秉持银行管理层必须忠实于董事会,应对银行的整体利益负责,而不是屈膝于强权政府,尤其在乱世,银行不能因为政府滥用权力就沦为政府的取款机。况且银行的相对独立性有助于维护纸币的币值稳定,而这在很大程度上奠定了中国银行在非常岁月中的独特地位。

余波后话,湮没往事当为后来者诫

历史没有假设,往事并不如烟。上世纪70年代,旅居美国的张嘉璈接受记者访问,当问及当年离开中行的原因时,他回答到,因“财政当局要拿银行当国库,我却以为银行是银行,国库是国库,这一点意见不合,所以造成了我离开中国银行的最大原因”(注20)。张嘉璈在中国银行前后任职达23年之久,对于中国银行的成长与发展呕心沥血。他追求的金融事业理想是力求领导中国银行实行完全股份制,但在当时的历史条件下是无法实现的。

另一事可为注脚:1950年清明过后,滞留香港的张嘉璈与杜月笙、陈光甫、宋汉章等中国银行的商股董事,因各人拥有中行数目不等的股权,接到了北京来电,告知中行准备改组事宜,中共方面出于统战工作的考虑,特派专人抵港,拟邀请他们回北京参加股东大会参与改组。但北望红旗飘扬的大陆,这批金融界头面人物拿不定主意,遂问计于杜镛,愿意听杜“闲话一句”,这样的故事现在听起来有些不可思议。这些巨擘与国民党政府渊源深厚,蒋介石曾三令他们撤退台湾。但他们对蒋家王朝失望透顶,蒋介石连年内战金融改革榨取了国民不少钱,蒋经国在上海“打老虎”,还差点将他们包圆,惊弓之鸟,一意的踌躇与观望,滞港的上海工商界人物围在杜月笙周围,形成一个“南下集团”。惊魂未定,同样的顾虑让他们最终宁愿放弃股份也不愿北上,历史留下了遗憾。曾经的繁华已成过眼云烟,当年叱咤风云的金融人物也已随风逝去,种种过往淡出视线,留存于心的,更多的是留存于心的珍惜与深刻。

最后,商股发行数量那么大,但商股股票为何存世凤毛麟角?私下揣度大概与商股曾抵作存款逐年摊还有关,也与中行后来限令6个月内登记收缴商股股票换发新版图案股票有关。是否意味着当年赎回清理比较彻底?是否还预示着当年商股大股东与银行之间曾经达成某种妥协或默契,以全部兑回旧股来保全商股股东利益?尚待资料的进一步发掘求证。

注释:

注1,“从上海中国银行的抗‘停兑令’谈起——兼记中国银行商股联合会”(蔡小军撰,刊登在上海阳明拍卖股份有限公司“百年证券”2017年6月).

注2,中国银行监督吴鼎昌呈大总统文(1912年9月15日)[A].中国银行档案[Z]。

注3,广告[N](上海)《申报》,1912-01-29。

注4,注5,注15,《张公权先生年谱初稿》(姚崧龄撰,台湾传记文学出版社1982年)。

注6,注19,[中国银行总行中国第二历史档案馆合编《中国银行行史资料汇编(一)》[M].档案出版社1991。

注7,“昨日之市兑”[N]《申报》1916年5月14日。

注8,“中国银行广告”[N]《申报》1916年5月14日。

注9,“金融界之大风潮”(四)《新闻报》1916年5月18日第三张第一版。

注10,《中国银行上海分行史》(中国银行上海国际金融研究所,行史编写组.[M].经济科学出版社1991)。

注11,“新评三”[N]《新闻报》1916年5月15日,第三张第二版。

注12,“中国银行人物志-金还”(12)。

注13,《中国近代经济史(1895—1927)》(汪敬虞,北京经济管理出版社,2007)。

注14,《中国银行行史(1912—1949)》[M] 卜明.北京中国金融出版社,1995。

注16,注18,《中央银行史料(1928.11—1949.5)》洪葭管[M].北京:中国金融出版社,2005。

注17,[中国银行第一次行务总会议案(中国银行档案)[Z].中国第二历史档案馆藏,档号397(2)-548。

注19 ,[中国银行总行中国第二历史档案馆合编《中国银行行史资料汇编(一)》[M].档案出版社1991.]

注20,“张公权先生自述往事答客问”(美国圣若望大学亚洲研究中心孙中山史料研究室录音专访后的整理稿)〔J〕.传记文学,1977

参考书目:

《中国股票年鉴》(吴毅堂编述中国股票年鉴社出版民国三十六年一月初版)

《中国银行行史(1912―1949年)》(卜明主编,中国金融出版社出版1995年9月初版)

“1912—1926年中国银行商业化探析”[宋士云撰,青岛科技大学学报(社会科学版)第20卷第2期2004年6月]

“中国银行与停兑令风潮探因”(董昕撰,《辽宁教育行政学院学报》第24卷第1期2007年1月)

“抗战前中国银行的官商股份变化与管理体制变迁”(董昕撰,《江西社会科学》2011年6月)